Flintglas

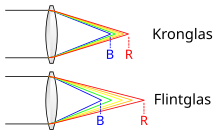

Flintglas ist ein Glas mit höherer Dispersion (Farbzerstreuung) und höherem Brechungsindex im Vergleich zu Kronglas. Dies wird typischerweise durch Zusatz von Blei(II)-oxid (PbO) erreicht. Optisches Flintglas wird als ein Glas mit einer Abbe-Zahl kleiner als 50 definiert.

Zusammensetzung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zusammensetzung eines typischen Flintglases:

- Quarz (SiO2): etwa 62 %

- Natriumoxid (Na2O): etwa 6 %

- Kaliumoxid (K2O): etwa 8 %

- Blei(II)-oxid (PbO): etwa 24 %

Je nach Bleigehalt unterscheidet man Leichtflint, Flint oder Schwerflint.

Das bleihaltige Flintglas wurde im 18. Jahrhundert erfunden;[1] inzwischen ist es möglich, die optischen Eigenschaften von Flintglas auch ohne die Zugabe von Blei zu erzielen. Man ersetzt es durch verschiedene andere Oxide, hauptsächlich Titan(IV)-oxid (TiO2). Allerdings besitzen diese bleifreien Gläser teils eine etwas schlechtere Transmission, darum erlaubt die EG-Gefahrstoffrichtlinie RoHS den Einsatz bleihaltiger optischer Gläser bisher für eine Übergangszeit.

Eigenschaften

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Dichte von bleihaltigem Flintglas beträgt typisch 3,5 g/cm3. Über den ganzen Bereich von Leicht- bis Schwerflint variiert sie von etwa 3,0 bis 5,5 g/cm3, abhängig vom Bleigehalt. Die Dichte von bleifreiem Flintglas ist mit 2,65 g/cm3 für Flint bis 4,0 g/cm3 für Schwerflint deutlich niedriger.

Je höher der Gehalt an Blei- bzw. Titanoxid, umso größer ist der Brechungsindex und umso größer auch die Dispersion, was sich in abnehmender Abbe-Zahl ausdrückt. Der Brechungsindex optischer Flintgläser liegt im Bereich von 1,55 für Leichtflint bis etwa 2,0 für Schwerflint, und die Abbe-Zahl beträgt von 50 bis hinunter zu etwa 20.

Die in der Augenoptik als Brillengläser verwendeten Flintgläser haben einen Brechungsindex von 1,7 bis 1,9. Zu beachten ist, dass mit zunehmendem Brechungsindex das Brillenglas zwar dünner, durch die höhere Dichte aber auch schwerer wird. Zusätzlich leidet auch die Abbildungsqualität etwas, da die chromatische Aberration (Farbsäume sehen) auf Grund der niedrigeren Abbe-Zahl stärker ist. Es kommt bei der Auswahl eines Brillenglases auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dicke, Gewicht und Abbildungseigenschaften an.

Verwendung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Optisches Flintglas wird in zahlreichen optischen Instrumenten verwendet, wie etwa Fernrohren, Okularen oder Objektiven von Kameras. Es dient vor allem dazu, die chromatische Aberration zu korrigieren, also ein achromatisches System zu realisieren. Im einfachsten Fall kombiniert man eine Sammellinse aus Kronglas mit einer Zerstreuungslinse aus Flintglas, was ein sammelndes System ergibt, das in erster Näherung frei von Farbfehlern ist.

Aus Flintglas macht man auch Gebrauchs- und Ziergegenstände, die ein farbiges Funkeln aufweisen sollen. Durch die im Verhältnis zu Krongläsern hohe Dispersion wird weißes Licht, wie beispielsweise bei einem Prisma, besonders stark in die verschiedenen Wellenlängen zerlegt, wenn es durch die Facetten eines Objekts aus Flintglas scheint (siehe z. B. Bleikristall; Strass).

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Name Flintglas leitet sich vom englischen Wort für Feuerstein, Flint, her. Feuersteinknollen, die man in den Kalkfelsen Südost-Englands fand, dienten um 1662 George Ravenscroft als Quelle von hochreinem Siliziumdioxid. Das Siliziumdioxid wurde damals benötigt, um ein Flintglas herzustellen, welches der Vorgänger des englischen Bleikristalls war.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Helmut A. Schaeffer, Roland Langfeld: Werkstoff Glas. Alter Werkstoff mit großer Zukunft . Springer Vieweg. Berlin, Heidelberg. 2014. S. 9